1938年10月,武汉失守,抗战进入相持阶段,日军把进攻方向转至湖南。1939年9月至1941年12月,日军三次大举进犯长沙,中国军民浴血奋战,粉碎了日本消灭中国军队主力、“以战迫降”的战略目标,史称“长沙会战”。

讲述人:麓山忠烈祠志愿讲解员彭嘉莉

七月盛夏,麓山忠烈祠里游人如织,“铁血忠魂——长沙会战史实简明陈列”向参观者诉说着那段中国军民同心抵御强敌的浴血史诗。在战火纷飞的年代,长沙成为了一座铁血名城。作为长沙保卫战的核心阵地,麓山忠烈祠所在岳麓山周围至今仍保留着大量战争遗迹以及纪念建筑。这些抗战遗迹就像永不熄灭的火种,将那段血与火铸就的民族记忆,代代相传。

图片:麓山忠烈祠(来源:湖南师范大学)

时间回到1939年9月,日军集结兵力,由赣北、鄂南、湘北分兵进犯长沙,企图在短期内将中国第九战区主力歼灭,长沙会战爆发。

中共中央和湖南党组织坚持抗日民族统一战线、坚持民众动员、敌后游击,号召和组织湖南人民踊跃支援前线。从1939年9月至1942年1月,第九战区司令长官薛岳指挥中国军队,先后三次打响长沙会战。

图片:岳麓山上第九战区抗战(临时)指挥所(来源岳麓山、橘子洲旅游区)

战斗中,中国军队利用湖南独有的地势和水文环境,创立了赫赫有名的“天炉战法”。湖南师范大学历史文化学院副教授周游介绍说,长沙城,就是这口“天炉”的炉底。

“第一步是诱敌深入,让日军一步一步靠近长沙城,第二步就是在‘炉心’对日军进行歼攻,中国军队在长沙城与日军进行巷战,为第三步的外线部队合围拖延时间,从而切断汨罗江渡口,这个日军北撤的唯一通道,这时再内外夹击长沙城下疲惫不堪的日军,形成‘关门打狗’的攻势。”

1942年元旦,第三次长沙会战进入关键阶段,日军进入长沙城。负责防守长沙的第十军凭借岳麓山重炮阵地、天心阁城墙等有利地形进行巷战,血战四天四夜。

在日军密集炮火的进攻下,第十军伤亡很大,阵地岌岌可危。驻守天心阁的第十军预10师30团团长葛先才决定弃守为攻,在他的自传《长沙.常德.衡阳血战亲历记》一书中,记录下了他对师长说的这样一段话。

图片:葛先才所撰的回忆录

“据目前战况看来,敌人兵力火力皆较我绝对优势,敌人还有飞机助战。师长想尽方法,抽调点兵力为我增援,却弥补不了伤亡数字……请你报告军长,我不习惯挨打,发了蛮性,非出击不可,破釜沉舟与敌一拼,一切责任自负。”

图片:中国军队在天心阁城墙上防守日军(来源:湖南省文史研究馆)

图片:中国守军进入天心阁瓮城炮洞,准备战斗(来源:抗日战争纪念网)

冲锋号响起,霎时间,天心阁城墙前山岗上,中国军人,从战壕跳出,一齐冲向日寇阵营。1942年1月4日拂晓,中国军队形成对日军的三面合围态势,弹尽粮绝的日军仓皇逃窜。第三次长沙会战以中国军队的大获全胜而宣告结束。

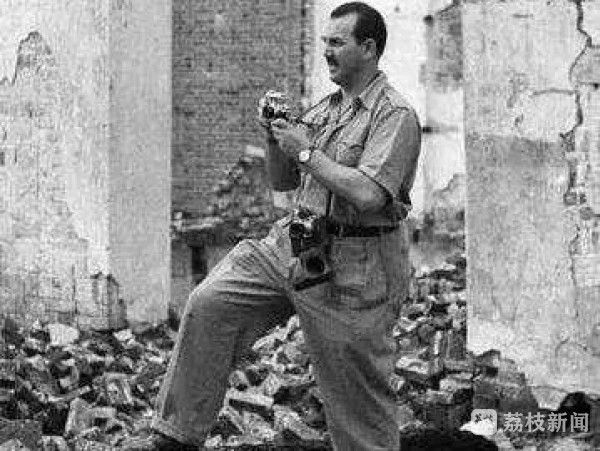

图片:美国战地记者福尔曼(HarrisonForman)(来源:湖北日报)

美国战地记者福尔曼在日记中写道:“我曾到湘北战场去,在我到达战场的前三天,一个现代流血最多的肉搏战正在进行。我在战场上看到血,差不多长沙之外几十里的土地都可以看见鲜血。日本人说他们占领过长沙,可是,告诉各位,他们连长沙的第一道防线都未曾突破。”

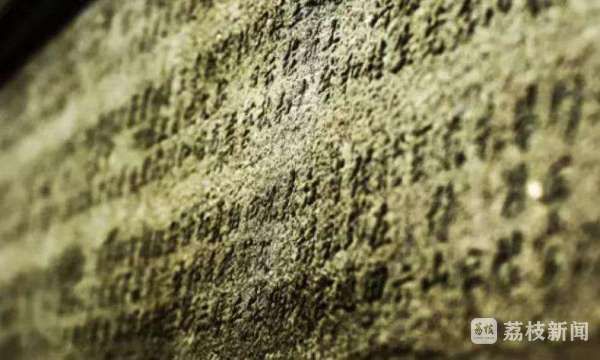

图片:长沙岳麓山云麓宫前刻有长沙会战中烈士姓名的碑栏(来源:岳麓山、橘子洲旅游区)

“日寇以18万之众,兵分六路进攻长沙,全体将士浴血奋战,忠勇用命,人民协同,合围设伏,取得歼敌3万的胜利。”长沙会战碑上,寥寥几笔勾勒出军民同心抗击日寇的壮烈景象。

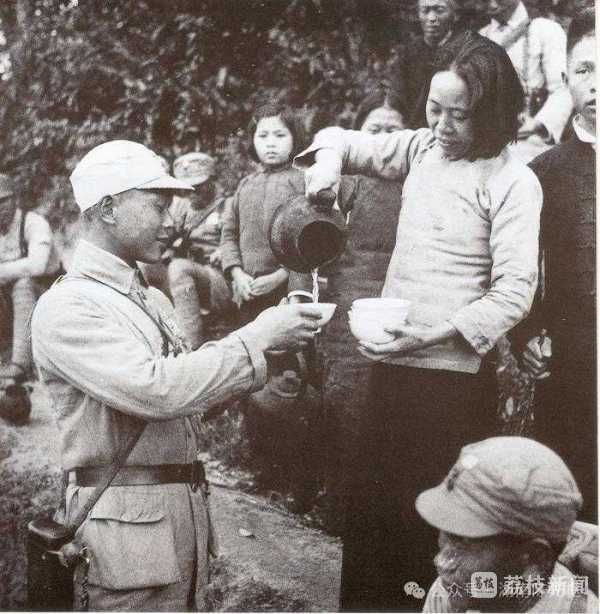

图片:群众慰问中国军队(来源:著名文史专家湖南省文史研究馆馆员陈先枢)

周游副教授告诉我,在长沙会战中,先后有100万民众直接支援作战。他们运送军粮、弹药,布雷、毁路、破坏敌人水陆交通。

“日军沿粤汉铁路、湘赣公路进攻时候,沿线民众就连夜把日军要用的铁路、桥梁都全部拆毁、炸毁了。”周游介绍。

图片:抗战老兵郑一宽(来源:央视新闻)

参加过第三次长沙会战的百岁抗战老兵郑一宽回忆说,适龄青年纷纷踊跃参军,以身许国,“连长叫我不要怕,要敢于同日本鬼子斗!不同他们打,我们就要遭到他们蹂躏,房屋都被烧了,老百姓同他们斗得也厉害,当时中国军队打仗,老百姓都占了一半。”

长沙会战后的两年,日军都没有在中国战场发起大规模攻势。周游副教授认为,长沙会战的胜利,也极大地鼓舞了当时盟军的士气,并让西方国家重新审视了中国战场的价值。

“中国军队在长沙的胜利,成为当时盟军唯一的一个在陆地上的一个大的胜利,被国际舆论界是称之为东方的‘斯大林格勒保卫战’。”周游说。

原文链接:https://m.jstv.com/news/2025/7/27/1399043489424592896.html?curchannel=

欢迎您访问湖南师范大学网站!今天是:

欢迎您访问湖南师范大学网站!今天是: 欢迎您访问湖南师范大学网站!今天是:

欢迎您访问湖南师范大学网站!今天是: